この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

子どもが小学校に上がると学童保育を利用する家庭が多いのではないでしょうか?

本記事では実際に放課後児童支援員として働いている私が学童保育について詳しく解説しています。

- 共働きで一人っ子なので学童について知りたい!

- 学童は放課後や土曜日、長期休み中に預かる施設です。

- 学童っていろいろ種類があるの?

- 学童には公立学童と民間学童があります。

- 似たような施設で児童館があるけど学童と同じなの?

- 児童館と学童は違う事業です。

まずは学童保育について解説していきます。

目次(クリックすると自動で飛びます)

学童保育とは?

ここでは学童保育について解説します。

学童保育は共働き世帯やひとり親世帯の味方!

学童保育は共働き世帯やひとり親世帯の小学生を放課後や土曜日、長期休み中に預かる施設です。

「学童」「学童保育」「学童クラブ」「放課後児童クラブ」と言い方はさまざまです。

厚生労働省は「学童保育の目的・役割がしっかりと果たせる制度の確立を」で以下のように定義しています。

- 共働き・一人親の小学生の放課後(土曜日、春・夏・冬休み等の学校休業中は一日)の生活を継続的に保障することを通して、親の仕事と子育ての両立支援を保障すること。

- 学童保育は、年間278日、1650時間にも及ぶ家庭に代わる毎日の「生活の場」成長期にある子どもたちに安全で安心な生活を保障することが学童保育の基本的な役割

つまり、放課後に子どもを見れない家庭に対して生活の場を提供しているのです。

学童ではおやつの提供や宿題の見守り、遊びや大人との会話を通して生活の場を提供しています。

学童の需要は高まっている

学童の需要は年々高まっています。

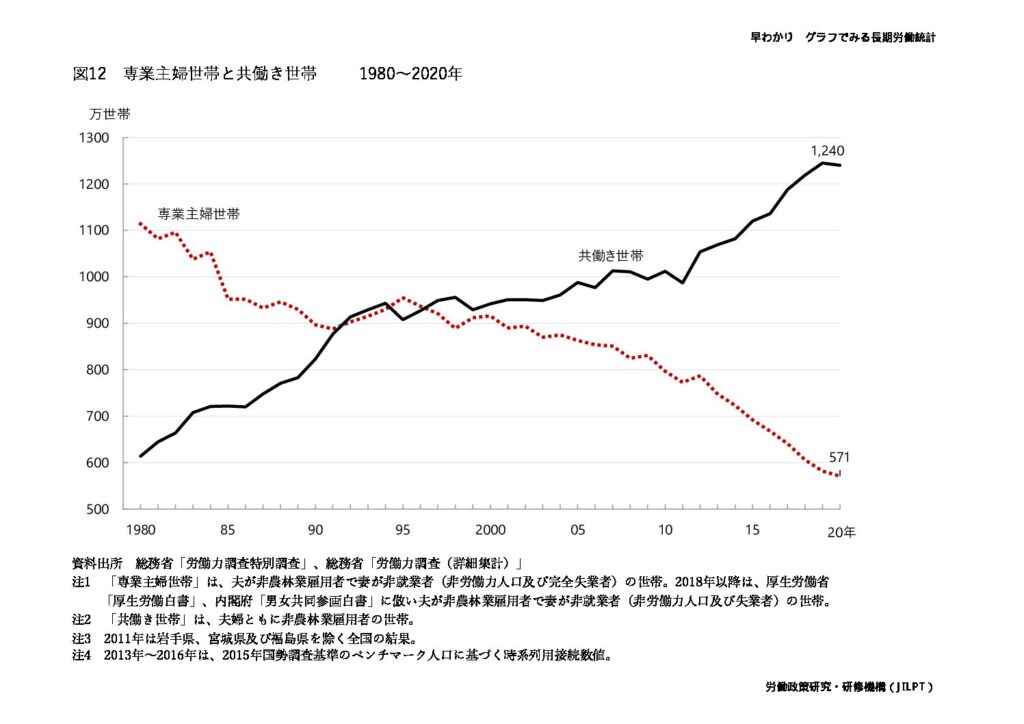

ここで専業主婦世帯と共働き世帯の推移を見てみましょう。

グラフの通り年々、共働き世帯は増加しています。

つまり、学童保育の需要がさらに高まっていくと考えられます。

学童クラブの登録方法についてはこちらの記事で解説しています。

対象児童

対象児童は小学生(1~6年生)が対象です。

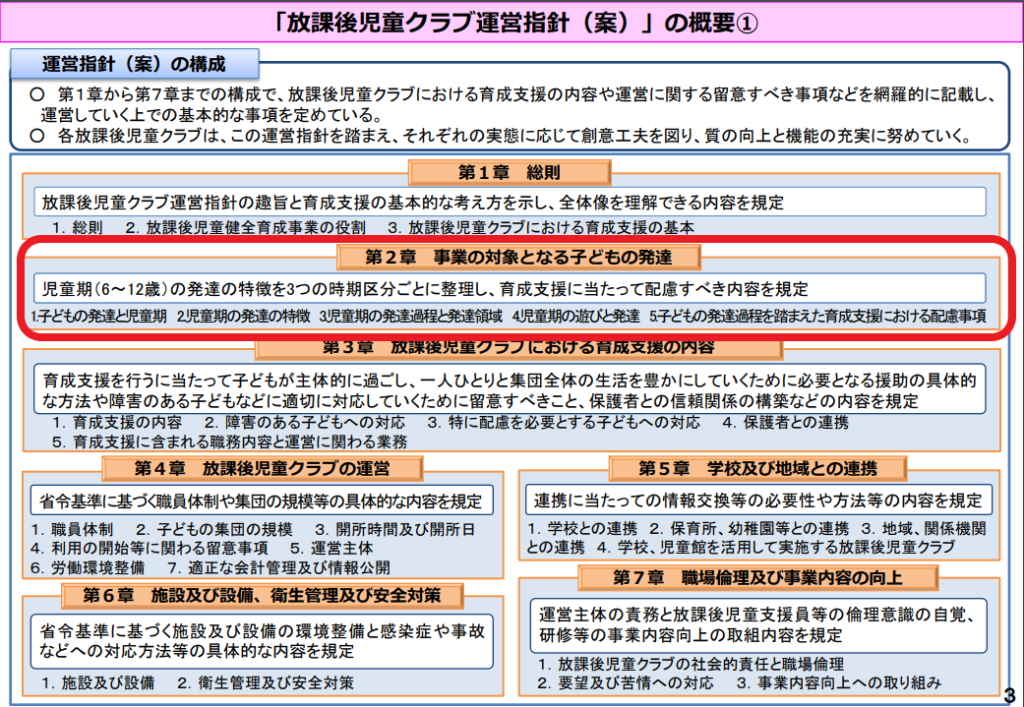

2014年までは対象が低学年(1~3年生)とされていましたが、2015年からは厚生労働省が「放課後児童クラブ運営指針」を策定し、対象を小学生(1~6年生)に拡大しています。

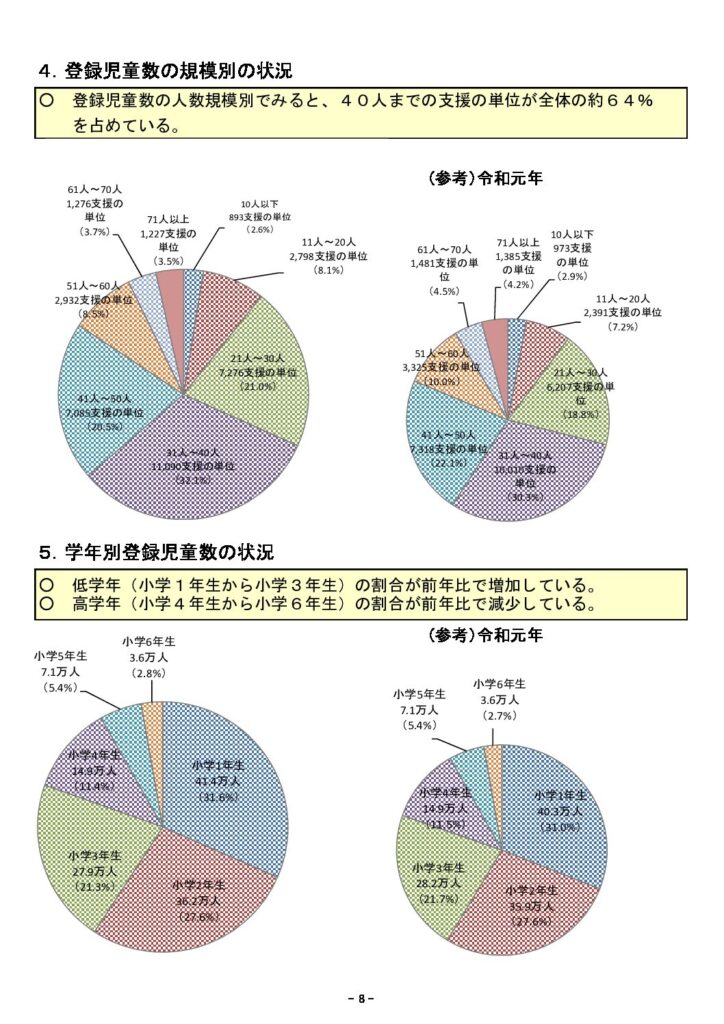

さらに学年ごとの割合は以下のようになっています。

全体の割合は低学年が80%、高学年が20%となっています。

やはり1人で留守番が難しい低学年が圧倒的に多いですね。

利用時間

学童保育は放課後(15時頃)~19時までの間で行われていることが多いです。

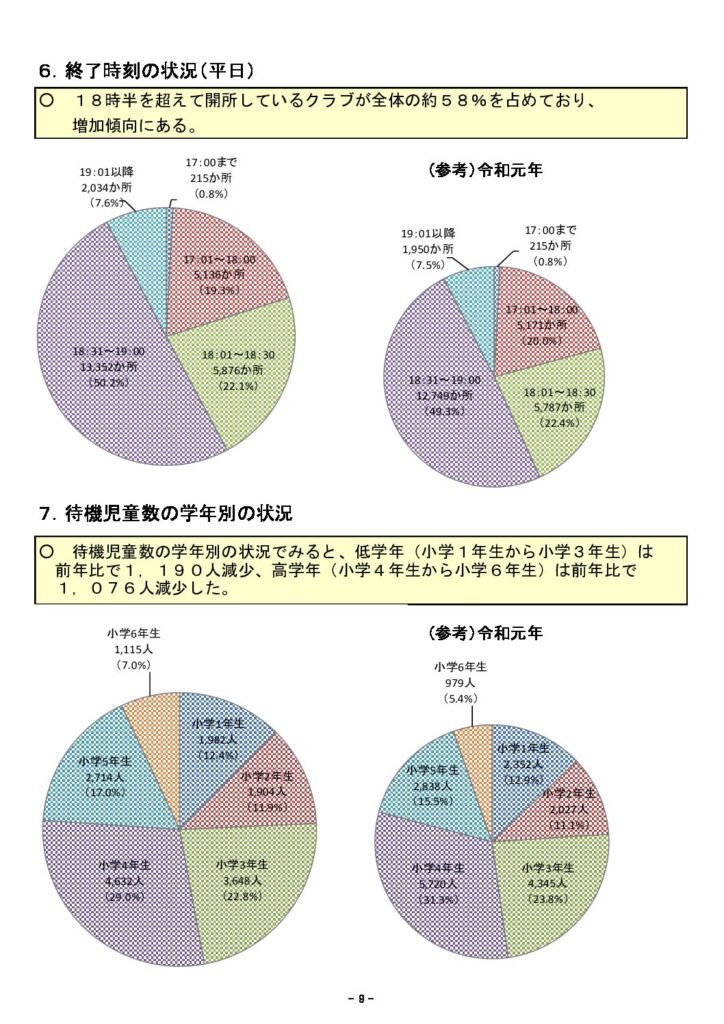

平日の閉所時間の割合は以下の通りになります。

土曜や長期休暇中は開所時間が放課後からではなく、午前中(8時や9時)からのところが多いです。

私の働いている学童も土曜日や長期休暇中は8時から開所しています。

学童保育の種類

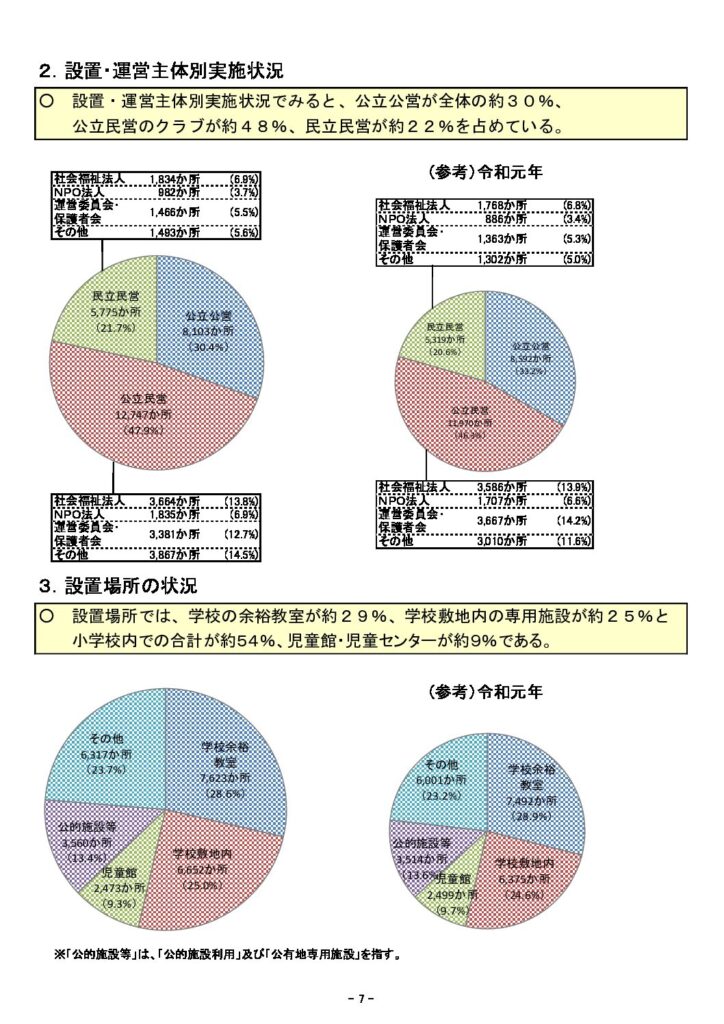

続いて学童保育の種類(運営主体)について解説します。

学童保育は公立学童と民間学童があります。

公立学童

公立学童とは自治体が運営する学童です。

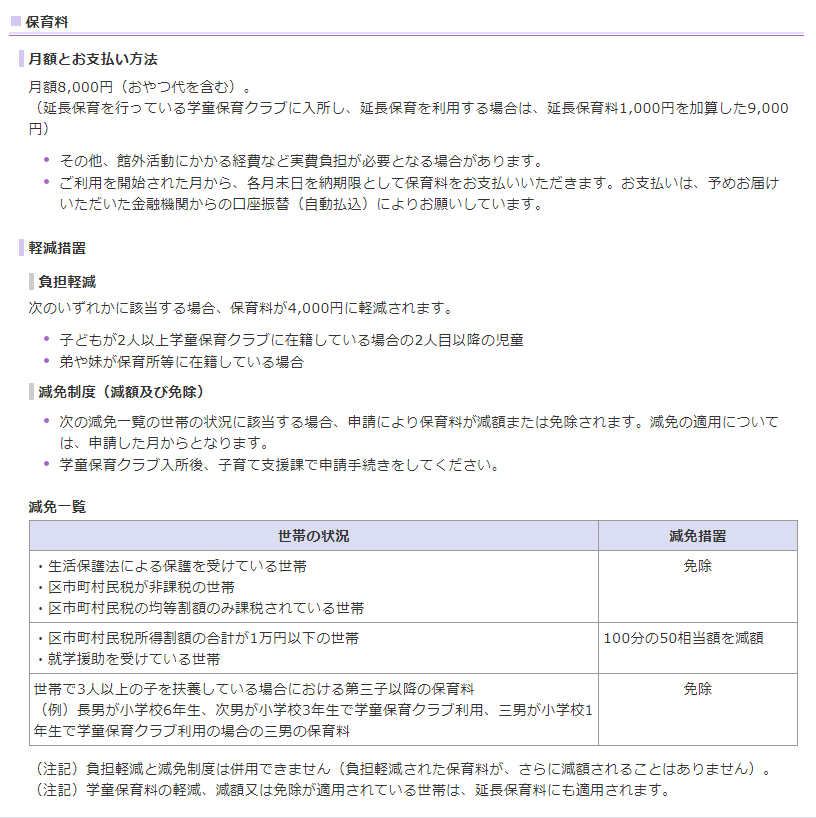

- 利用料金が安い(月6000円程度)

- 子どもを預けるには保護者が働いているなど、いくつかの条件がある。

- 保護者の収入に応じて利用料金が減額される場合がある

利用料など地域によって違いがあるので一度調べてみると良いですね!

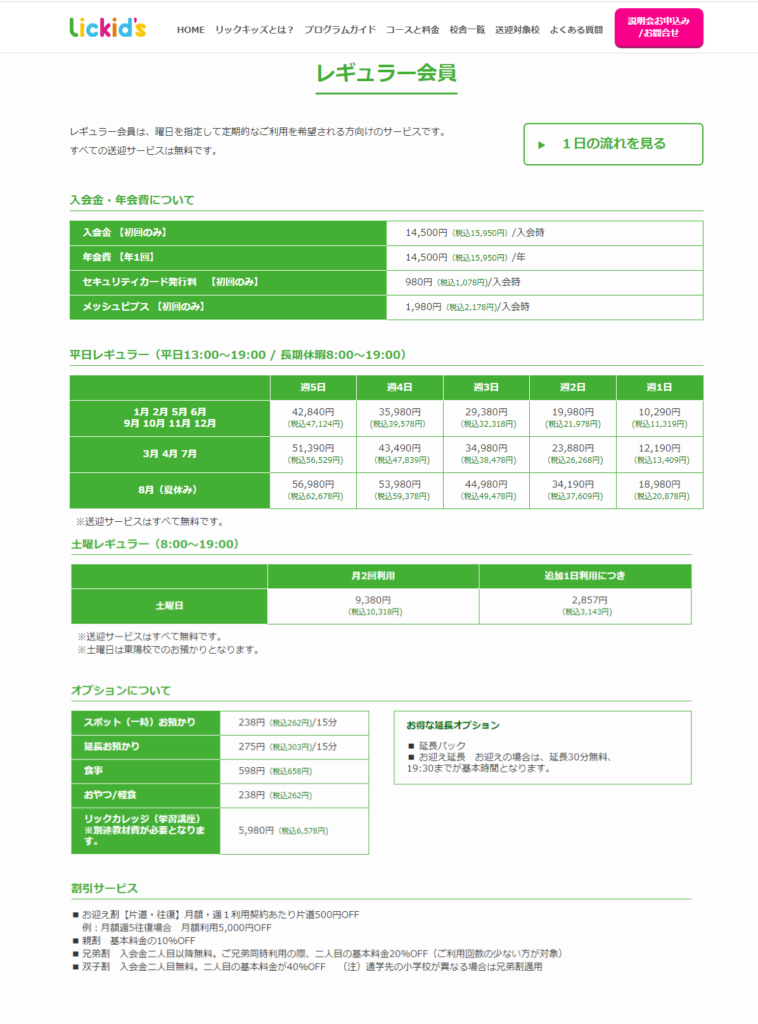

民間学童

民間学童とは民間企業やNPO法人が運営する学童です。

- 利用料金が高い(月額3万円~6万円程度)

- さまざまなオプションが付けられる(夕食の提供など)

- すべての家庭で利用できる(利用する際の条件がない)

民間学童は子ども一人ひとりのフォローが充実していますね。

学童保育と児童館の違い

次に学童保育と児童館の違いについて解説します。

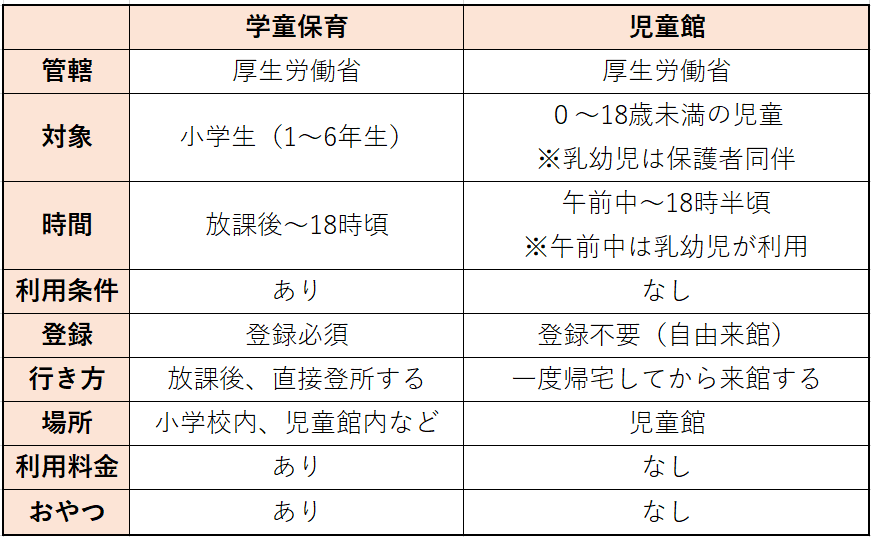

学童保育と児童館の比較

具体的に学童保育と児童館の役割はどのように違うのでしょうか?

以下が比較の表になります。

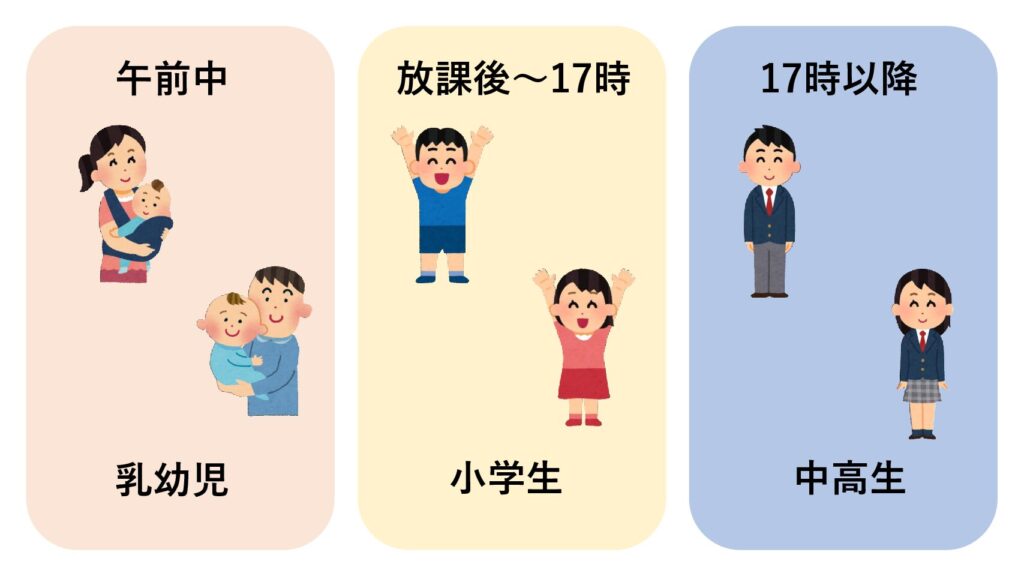

大きな違いは対象が学童は小学生だけなのに対し、児童館は0歳から18歳と幅広い点です。

基本的には午前中は乳幼児さん、放課後~17時までは小学生、17時以降は中高生が利用している児童館が多いです。

児童館は子どもの出入りが自由なイメージですね。

なぜ学童保育と児童館が混合してしまうのか?

学童保育と児童館を混合してしまっていることがよくあります。

厳密に言うと学童保育と児童館は違います。

なぜ混合してしまう人がいるのかというと、児童館で学童保育事業も行っているところが多いからです。

以下のデータによると学童保育事業を児童館で実施しているのは全体の9.3%です。

児童館事業+学童保育事業を行っているイメージですね。

1日のスケジュール

学童保育の1日のスケジュールについて解説します。

平日

平日の学童保育の1日のスケジュールは以下の通りになります。

学校が終わった子どもが帰ってきます。

帰ってきた子どもから宿題をします。

おやつを食べます。

室内で遊んだり、外で遊びます。

集団帰りの子どもは班ごとに帰ります。

お迎えの子どもは保護者が迎えに来るまで自由に過ごします。

学年によって多少時間が異なりますが、ほとんどの学童保育はこのようなスケジュールです。

土曜日、長期休暇

続いて土曜日、長期休みの1日のスケジュールです。

時間になったら開所します

マンガや絵本を読みます

自習学習や宿題をします。

室内で遊んだり、外で遊びます。

お家から持参したお弁当を食べます。

DVD鑑賞をしたり、室内遊びをします。

おやつを食べます。

室内で遊んだり、外で遊びます。

集団帰りの子どもは班ごとに帰ります。

お迎えの子どもは保護者が迎えに来るまで自由に過ごします。

学校がある日と違い、1日のほとんどの時間を学童で過ごします。

学童に来て間もない子は寂しがることもよくあります。

さらに、土曜日や長期休みでは昼食を食べるのでお弁当を作ってもらう必要があるので保護者も大変です。

どんな人が働いているのか?

学童では「放課後児童支援員」という学童保育の専門資格を持った職員が働いています。

「放課後児童支援員」は都道府県が行う研修を修了することで資格を得ることができます。

研修の受験資格は以下の通りになります。「放課後児童支援員に係る都道府県認定研修ガイドライン(案)の概要」

- 保育士の資格をお持ちの方

- 社会福祉士の資格をお持ちの方

- 高卒以上の学歴をお持ちの方(もしくは高卒相当と認められる学歴をお持ちの方)で、かつ二年以上児童福祉事業に従事した方

- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の教員資格をお持ちの方

- 大学もしくは大学院で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学を専修する学科・研究科、またはこれらに相当する課程を修めて卒業した方(外国の大学でも可)

- 大学にて上記の学科で単位を修得したことにより、大学院への入学が認められた方

- 高卒以上の学歴をお持ちの方で、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事し、市町村長が適当と認めた方

つまり、保育士や教員免許などを持った人たちが学童保育では働いています。

私も就職した後に研修を受けて放課後児童支援員になりました。

まとめ

学童保育について解説しました。

- 共働きで一人っ子なので学童について知りたい!

- 学童は放課後や土曜日、長期休み中に預かる施設です。

- 学童っていろいろ種類があるの?

- 学童には公立学童と民間学童があります。

- 似たような施設で児童館があるけど学童と同じなの?

- 児童館と学童は違う事業です。

以上のような結論になりました!

参考になれば幸いです!